2025年10月31日 白くて深い大地の恵み~大根の底力~

朝晩の冷え込みが少しずつ増してきました。皆様いかがお過ごしですか?木々の葉も色づき始め、秋の深まりを感じる今日この頃。食卓にも、秋冬の味覚が顔を出してきましたね。今回は、そんな季節にぴったりの野菜「大根」にスポットを当ててみたいと思います。

▲スライスした大根に梅干しと大葉をはさんで

煮ても、焼いても、生でも美味しい万能野菜。実はその歴史は古く、栄養価も高い、まさに日本の食文化を支える存在です。

大根の起源は古代エジプトとも言われていますが、日本には奈良時代にはすでに伝わっていたとされ、平安時代の文献にもその名が登場します。江戸時代には品種改良が進み、お馴染みの青首大根のほか、各地で地域特有の大根が栽培されるようになりました。

たとえば、神奈川県の「三浦大根」、京都の「聖護院大根」、北海道の「札幌大根」など、土地の気候や風土に合わせて多様な品種が生まれ、現在では全国で100種類以上の品種が存在すると言われています。

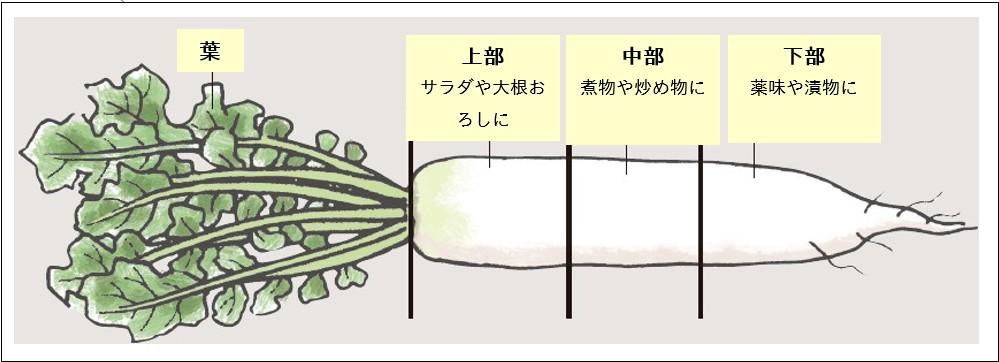

また、大根はアブラナ科の根菜で、白くて長い根の部分が一般的ですが、実は地上にある葉も非常に栄養価が高く、捨てるにはもったいない部分で、さっとゆでて刻むと貴重な葉物野菜として重宝します。使い慣れた根の部分は水分が多く、シャキシャキとした食感が特徴で、部位によって味が異なり、上部は甘味が強く、下部は辛味が強い傾向があります。さらに、収穫時期によっても味が変わり、秋冬に収穫される「寒大根」は甘味が増し、煮物などに最適で、春に収穫される「春大根」はみずみずしく、生食に向いています。

そして、忘れてならないのは、大根は体に優しい自然の恵みであるということ!低カロリーでありながら、ビタミンC、食物繊維、酵素類が豊富に含まれています。特に注目すべきは「ジアスターゼ」という消化酵素。これはでんぷんの分解を助け、胃腸の働きを整える効果があります。また、葉にはカルシウムや鉄分、βカロテンが含まれており、炒め物やふりかけにすると手軽に栄養を摂取できます。風邪予防や疲労回復にも効果が期待される、まさに季節の変わり目にぴったりの野菜です。

美味しさを引き出すコツは、先ず、部位や切り方に注意すること。例えば上部(葉に近い部分)は甘味が強く、縦の繊維を生かした千切りなどでサラダに、優しい風味なので大根おろしに最適です。中部はバランスが良く、煮物や炒め物に向いていますし、下部(先端)は辛味が強いので薬味や漬物におすすめです。煮物にする場合は、面取りや隠し包丁を入れることで煮崩れを防ぎ、味が染み込みやすくなります。また、大根おろしはすり方によって辛さが変わるので、用途に応じて鬼おろしなどで粗くしたり、細かくして淡雪風にもできます。

メニューとしては、ふろふき大根やおでん、ブリ大根などの煮物が定番ですが、折角なので簡単なアレンジメニューもご紹介しておきましょう。

例えば、スティック状に切った大根に醤油などで下味をつけ、余分な水分を拭きとって、小麦粉と片栗粉を混ぜた粉をまぶして、カリッと揚げてみてください!表面のカリッと感と中のジューシーな新感覚がおススメです。スライスして大葉と梅肉を挟むだけでもお手軽なおつまみになります。他には麻婆豆腐の豆腐を乱切りの大根に替えた麻婆大根もおススメです。皮を剥いて乱切りにした大根を竹串が刺さるまで10分程度下茹でしておけば、麻婆豆腐の要領で普通に作れますが、和風の出汁と酒を水分にして、コク出しにオイスターソースではなく八丁味噌に変換するとちょっと和風のあっさりした風味に代わります。

▲麻婆大根

秋の深まりとともに、旬を迎える大根。その歴史や栄養、調理の工夫を知ることで、いつもの食卓が少し豊かになるかもしれません。ぜひ今夜の献立に、大根を取り入れてみてください!

ユーキャンでは食に関する講座を多数ご用意しています。ご興味のある方はぜひコチラから→「ユーキャンの食関連講座のご案内」